こんにちは!ねこなめです。

育児に追われてなかなか時間が取れない日々ですが、

昨年よりは少し余裕が出てきて、研究にも力を入れることができました。

その成果もあって……ついに!

7/5のフラッグシップ大会で初優勝できました!

偉いぞ自分!!

思い返せばこれまで、

「フラッグシップは決勝で負け」とか、

「エリア大会はあと1勝足りずにトーナメント逃し」とか……

そんな悔しい思いばかりしてきたんですよね。笑

そんな中、今回はしっかり勝ち切れたということで、

この記事では緑ゾロデッキの基本的な考え方をまとめてみました。

- ミラーが苦手で困っている

- 緑ゾロの立ち回りを知りたい

- 緑ゾロの構築論を見てみたい

という方におすすめの記事です。

12弾のデザイナーズデッキということもあって、

構築自体は比較的シンプルですが、流派は結構分かれる印象です。

人によって意見が違う部分も多いので、

「私はこう考えていたよ」という一例として読んでもらえればと思います。

- 緑ゾロデッキの基本構成

- 可変枠カードの採用理由

- 基本的なゲームプラン

- フラッグシップ大会の振り返り

基本方針がしっかりしていると、プレイングもぶれにくくなりますよね。

それでは、いってみましょう!

構築論

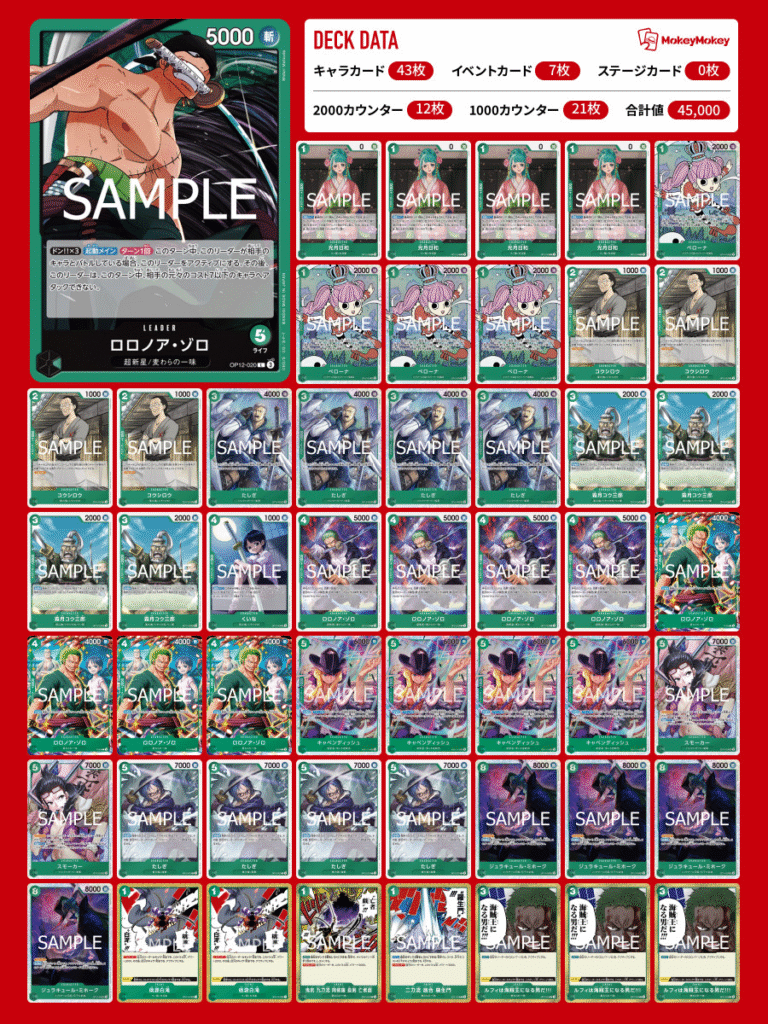

採用デッキ

緑ゾロデッキの基本構成

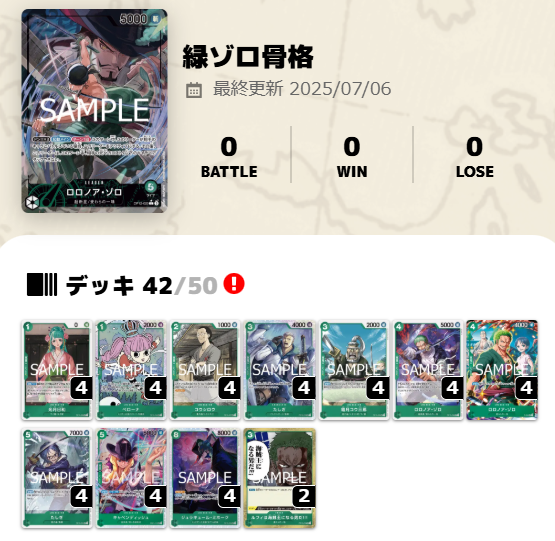

ここからは私の個人的な考えになりますが、

このリーダー、固定カードはだいたい42枚くらいあるんじゃないかと思っています。

今の環境では、このあたりまではほぼ確定ラインかなと。

※ただし、2000カウンター枠については自由度が高いので、好みに合わせて調整してOKです!

可変枠で考えていたこと

可変枠の方向性は、大きく分けて2つの流派があると考えています。

- ゲームプランは不安定になるが、デッキパワーを最大化する型

- デッキパワーはほどほどにして、ゲームプランの安定感を重視する型

緑ゾロにおける具体例で言えば、

「ホーディを入れるかどうか」という選択が象徴的な分かれ道だと思っています。

この「ホーディ論争」についての私の考えは、記事の最後にまとめますね。

ちなみに今回の構築は、安定性を重視した型になります。

準固定枠

安定志向の場合の準固定枠について、私はこのように考えていました。

- 場に出す5コストを10枚採用。

- 海賊王+亡者戯の合計枚数を4枚採用。

5コストキャラの採用枚数

たしぎ、キャベンディッシュの8枚に加えて、5スモーカーを2枚採用。

安定型では、場に出す5コストキャラを10枚前後入れることを意識しています。

特に先攻時、5ターン目までに3体のアタッカーを展開したい場面が多くなります。

8ミホークも加えた全体14枚のアタッカー構成で、

デッキやライフから11枚引いた時に期待値3枚以上となり、安定性を高めています。

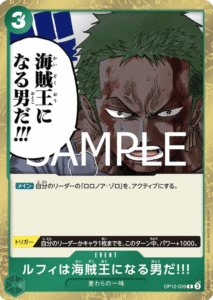

海賊王+亡者戯の枠

この2枚の関係性について、私なりの解釈はこうです:

どちらも用途が同じで、1ゲームに使いたいのは終盤に2枚程度。

そのため、合計4枚くらいがちょうどよいと考えました。

私の構築では、

- 海賊王:3枚

- 亡者戯:1枚

にしています。

海賊王を引きすぎて手札で腐るリスクを避けるため、1枚だけ亡者戯に差し替えました。

可変枠

というカードを採用しています。

くいな

- 後攻2ターン目で活躍する場面が多い

- たしぎが引けなかった時の代替

- 黒ティーチのバージェスをアタックする

「なくても困らないけど、あると助かる」

そんな役割なので、ピン差ししてます。

桃源白滝

採用している人も多く、もはや準固定枠に近い印象です。

- 5コストキャラをアクティブにして、アタッカーを守る

- 8ミホークを使いまわし、カウンター消費を抑える

ただし引きすぎると手札でかさばるため、2枚に抑えることでバランスを取りました。

羅生門

赤ゾロ/赤レイリー対策として採用していますが、

カウンター値がついているため、最低限の仕事はしてくれます。

実際には、今回のフラッグシップでは該当リーダーと当たりませんでしたが、

「ただの3000カウンター」として活躍してくれました。

基本的なゲームプラン

忙しい人向けに、ざっくりまとめた要約図はこちら!

このように、テンポよくキャラクターを展開しつつ、

リーダー効果を活用して攻めていく動きが、

緑ゾロの最大の強みだと考えています。

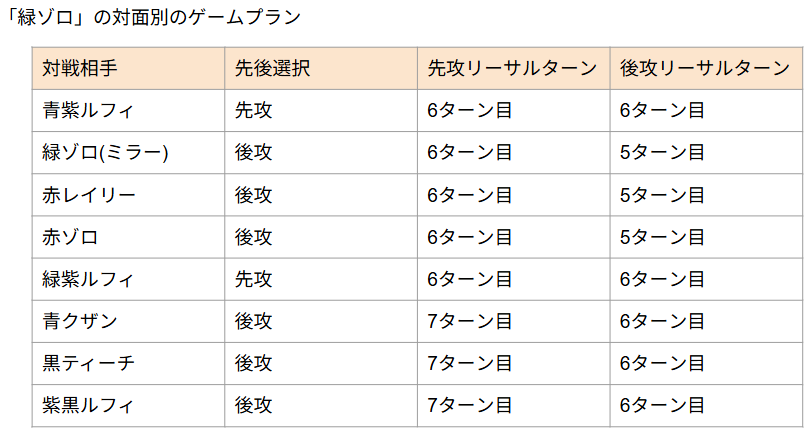

先攻よりも後攻を取った方がリーサルターンが早いので、

私は基本的に、特定の対面を除いて常に後攻を選ぶ方針でプレイしています。

対面別のゲームプラン

あらかじめリーサルターンの目安を持っておくことで、

プレイがぶれにくくなり、安定した立ち回りができます。

特に緑ゾロは、構造が素直でクセの少ないデッキなので、

リーサルターンの目安は大幅には外れません。

なんとなくのイメージだけで先攻・後攻を選んでいると、

本来取れたはずの勝ちを落としている可能性もあるので要注意です。

このデッキは自分の最善を尽くして、相手の失点から勝ち星を拾っていくデッキです。

フラッグシップの振り返り

1回戦:緑ゾロ(ミラー)

じゃんけんに勝って、後攻を選択。

ミラーはじゃんけんが超重要な対面です。

私の研究範囲では、後攻を取れればほぼ勝ちといってもいいくらい。

前述の通り、緑ゾロは素直なデッキなので、リーサルターンがブレにくいのが特徴です。

そのため、後攻を取れば、5ターン目にリーサルターンが来てそのまま勝てる展開になりやすいです。

- 4コストゾロがミラーで強すぎる

- 相手の5コストキャラに、先に5たしぎを当てられる

- 8コストミホークを先に出せる

- リーサルターンが先に来る

今回は4ゾロをしっかり引けて、

相手のキャベンディッシュに5たしぎを当てて完勝でした!

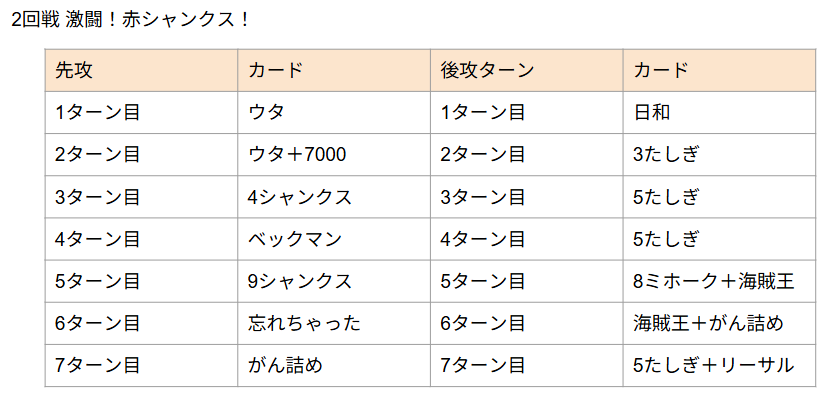

2回戦:赤シャンクス

この対面はほぼ練習しておらず、

一度だけやった練習試合ではかなりやりづらかった印象が残っていました。

じゃんけんに勝ち、後攻を選択。

先7 / 後6プランの対面だと予想していたので後攻を取りましたが、

実際には先7 / 後7プランだったかもしれず……

ここは先攻を取ったほうが良かったかも?と少し反省しています。

■実際の進行

後攻6ターン目にリーサルを狙う進行でしたが、

思うようにライフは詰まらず激戦。

最後は7ターン目にデッキトップから5たしぎを引いて勝利。

……完全に運ゲー勝ちw

この対面は練習します。

3回戦:赤サンジ

「いや、知らんてw」と思いつつも、

アグロ対面の基本指針に従って後攻を選択。

リーサルターンは後攻5ターン目に設定しました。

序盤、「これ、先に死ぬのでは……?」という恐怖はありましたが、

デッキパワーの差で押し切って、予定通り5ターン目にリーサル達成。

4回戦:緑紫ルフィ

じゃんけんに勝って、先攻を選択。

この時点で「今日は来てるな」と確信。

序盤は日和でサーチを進めつつ、

前述基本プラン通りに進行。

羅生門や桃源白滝などの可変枠もしっかり活躍。

「これは気持ちよく勝てそうだな」と思っていたその時……

相手が亡者戯を2連打してきて、

アクティブの4ドンが全てレスト状態に。

亡者戯をケアしてるつもりだったのに、2連打は想定外w

手札に残っていたイベントカウンター2枚が一気に腐る

最後はライフから2000カウンターをめくってなんとか生還。

ほんと、ワンピカードは最後まで油断できないゲームです。

5回戦:青紫ルフィ(決勝)

ここまでじゃんけん全勝で、自分のプレイができていた私。

しかし決勝で初めてじゃんけんに負け、後攻スタート。

「またあと1勝できない芸人か…?」と脳裏をよぎるも、

相手の手札が大事故で、あっさり勝利。

運も味方につけた優勝でした。

ホーディを入れるか問題

ホーディを採用する最大の理由は、

やはり青紫ルフィに対抗するためという意識が強いと思います。

ただ、ここからは私の自論になりますが……

正直、青紫ルフィがちゃんと回ったら、ホーディ入れても変わらなくない?

と思っています。

■こういうふうに考えています:

- ホーディを入れたことで拾えたゲーム

- ホーディを抜いて、デッキの安定感で拾えたゲーム

これらの試合数って、結局そんなに変わらないんじゃないか?と。

緑ゾロはそもそもリーダー効果が強力なので、

それを1回使えなくなる+デッキの安定感が落ちるというリスクを背負ってまで

ホーディを採用するべきなのか?と感じています。

実際、青紫ルフィと試合をすると、

- ドン加速

- 大型キャラ

- カウンター値

……この3つの要素が同時に揃うのって意外と稀で、

どこかしら欠けていることも多い印象なんですよね。

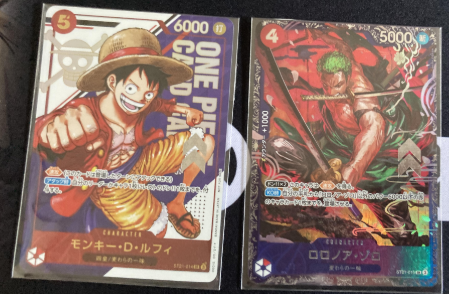

そんなこんなで優勝!

ルフィもゾロも良き!

コメント